Мамонтовы удивительная купеческая династия. Торгово-промышленную жизнь России рубежа XIX-XX веков вполне можно представить себе без Мамонтовых, а вот культуру невозможно.

Содержание

Из крестьян в купцы

Павел Бурышкин, купец и летописец московского купечества, писал:

«Мамонтовская семья была очень велика, и представители второго поколения уже не были так богаты, как их родители, а в третьем разбазаривание средств пошло еще далее».

В конце XVIII века крестьянин Федор Мамонтов сколотил состояние на винном откупе. Его сыновья – Иван и Николай стали основателями двух ветвей семейства Мамонтовых.

Старший сын, Иван, переехал из Мосальска в Шадринск, а позже в Ялуторовск, где свел знакомство с определенными на поселение декабристами.

Но маленький сибирский город Ивану Федоровичу был тесен. Он наладил торговлю в Чистополе, а после – в Орле и Пскове, и в 1849 году переехал в Москву вместе с женой и шестью детьми. В 1850-х годах Иван Федорович приобрел имение в Кирееве, которое впоследствии стало родовым гнездом Мамонтовых.

Иван Федорович постарался дать своим детям достойное образование. Без этого они не были бы приняты в московском обществе как равные. Кроме того, дети Ивана Федоровича имели возможность общаться с художниками, музыкантами, инженерами и учеными, которых привечали в доме Мамонтовых.

В 1858 году Иван Федорович стал компаньоном Федора Чижова, который строил первую в России частную железную дорогу из Москвы до Сергиева Посада. Открытие ее состоялось в августе 1862 года. Через шесть лет было начато строительство отрезка дороги до Ярославля. Однако Мамонтов умер в 1869 году, не дожив до окончания строительства.

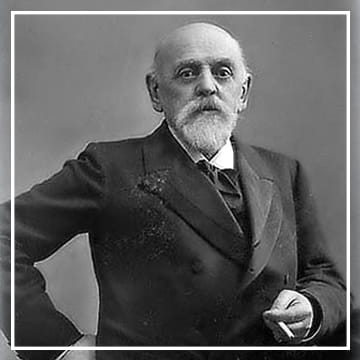

Савва великолепный

Акции на железные дороги Ивана Федоровича унаследовал его третий сын – Савва. Образованный и решительный молодой человек легко освоился в новой для себя сфере.

В Савве Мамонтове удивительным образом сочеталась прагматичность дельца и страстность натуры артиста, творца. Еще будучи студентом, он проявлял интерес к театральным постановкам. Отец эти увлечения не поощрял, был даже строг с сыном, но ничего этим не добился.

В Италии Савва Иванович учился оперному пению. Потом оказалось, что у него талант к скульптуре. Увлекаясь искусством, Савва не бросил семейное дело и преумножил доставшееся от отца состояние. По его инициативе были построены отрезки пути до Костромы, и дальше до Архангельска; он соединил железными дорогами Донбасс и Мариуполь; выкупал, строил и реконструировал заводы, став одним из богатейших и уважаемых людей Москвы.

Но Савва вкладывал деньги не только в промышленность. Он был меценатом. В 1870 году С. Иванович приобрел имение в Абрамцеве, где жили и творили Репин Илья Ефимович, Поленов, Антокольский, Левитан, Васнецов, Нестеров, Врубель, Коровин. В «Частной опере» Мамонтова пели Шаляпин и Таманьо, дирижировал Рахманинов, а декорации создавали Васнецов и Врубель. Савва Иванович принимал в работе труппы деятельное участие. Сам Станиславский считал его своим учителем.

Мамонтов получил прозвище Савва Великолепный, по аналогии с Лоренцо Великолепным, знаменитым покровителем искусств эпохи Возрождения.

Однако Мамонтов-коммерсант утратил тягу к масштабным и рискованным проектам. Особенно это касалось ж/д. Он решил создать концерн, чтобы объединить в одном весь цикл: от производства техники с рельсами до строительства самой дороги.

На этом магнат-меценат и погорел. И даже оказался под арестом по обвинению в незаконной передаче средств из одного предприятия в другое.

Суд оправдал Мамонтова, но на свободу он вышел банкротом. Принадлежащие ему железные дороги отошли казне именно этого и добивалось государство, когда затевало судебный процесс над Мамонтовым. Его особняк со всеми произведениями искусства был продан с торгов. Последние годы Савва жил скромно – занимался художественной керамикой. Умер в 1918 году.

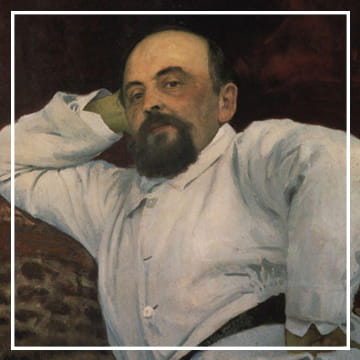

Прекрасная Маргарита

Савва Иванович, конечно, самый известный из Мамонтовых. Однако среди династии были и другие люди, достойные упоминания. Например, Маргарита Морозова – двоюродная племянница Саввы Ивановича.

Ее отец, Кирилл Мамонтов, в торговле ничего не смыслил. Он довольно быстро растратил и проиграл в рулетку полученное наследство, после чего покончил с собой. Но мать Маргариты самостоятельно вырастила двух дочерей. О роскошной жизни речи не шло: семья жила скромно и замкнуто, пока девушки не выросли. Когда они начали выезжать в свет, Маргарита Кирилловна сразу снискала себе славу первой красавицы Москвы. Ей было восемнадцать, когда она вышла замуж за Михаила Морозова, обладателя многомиллионного состояния, представителя не менее известной купеческой династии.

Жизнь в браке оказалась не слишком счастливой, но после смерти мужа Маргарита Кирилловна почувствовала себя свободной и самостоятельной. Она, кстати, смогла значительно увеличить оставшееся от Михаила Морозова состояние.

Маргарита Кирилловна покровительствовала многим одаренным людям своего времени. Особенно близкие отношения сложились с композитором Александром Скрябиным, который некоторое время просто жил на ее деньги. Также в своем салоне она принимала многих деятелей культуры, политики и науки: была музой Андрея Белого, дискутировала с Павлом Милюковым, дружила (и имела любовную связь) с философом Евгением Трубецким.

Морозова открыла издательство, помогала выпускать журналы, жертвовала средства на постройку больниц, приютов и школ.

Ее удивительная жизнь круто изменилась после революции. Все имущество было национализировано. До тридцатых годов Маргарите с сестрой Еленой позволили оставаться в доме, в котором Морозова жила до этого. Только занимали они две подвальные комнаты. А потом их лишили и этого.

Маргарита Кирилловна прожила долгую жизнь, но эмигрировать, как это сделали ее дети (все, кроме сына Михаила), так и не захотела. Она умерла в нищете в 1958 году, не успев дописать мемуары, на гонорар от публикации которых так рассчитывала.

Бесценное наследство

Стоит сказать немного и про Анатолия Мамонтова, старшего брата Саввы Ивановича. Он женился без ведома отца, из-за чего не общался с семьей долгие годы. Но и без финансовой поддержки смог организовать свое предприятие: в 1866 году открыл типографию, а потом и несколько книжных магазинов, держал склады.

Он много сделал для совершенствования технологии печати, в особенности по части иллюстраций. Как и Савва, Анатолий дружил с художниками, портреты его дочерей писали Васнецов, Репин, Серов.

Еще одной деятельной личностью была Мария Мамонтова, по мужу – Якунчикова, племянница Саввы Ивановича. Она помогла пережить голодную зиму 1891 года жителям Тамбовской губернии, а в селе Соломенки организовала швейную мастерскую, дав работу почти сотне женщин. Продукция ее мастерских русские наряды, вышивки, кружева восхищала иностранцев и даже удостоилась награды на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. В эмиграции Мария Федоровна стала членом Союза ревнителей памяти императора Николая II.

Между прочим, Мамонтовы в какой-то степени связаны с царской семьей. Сергей Мамонтов, дирижер сначала «Частной оперы» своего знаменитого дяди, а потом и Большого театра, был первым мужем Натальи Шереметьевской, которая впоследствии стала морганатической женой князя Михаила Александровича (сын Александра III и брат Николая II).

Какой бы путь ни выбирали Мамонтовы, практически все они были натурами одаренными, страстными, не чуждыми даже некоторого авантюризма. Они оставили нам в наследство бесценные сокровища, которые без них вряд ли увидели бы свет картины, стихи, музыку. Все то, что помогает человеку духовно развиваться и находить свое место в этом мире.

Анна Глухова